Entre fogones

Me gusta la manufactura, el cariño que la vuelve vehículo para poder aportar algo constructivo en las situaciones más inverosímiles.

Me siento a escribir esto a las doce y veinticinco de la noche de un viernes. Me pesan los párpados, noto los músculos entumecidos y el cuerpo me pide ponerle punto y final al día. Estoy exhausta, pero esta tarde tenía una cuenta pendiente con una tarta de queso.

Breve escapada al super para completar ingredientes. Casa, ropa cómoda, portátil, altavoz y peli de fondo a la que planeo hacer caso omiso. Que empiece el ritual. Hay algo en la cocina que consigue exorcizar cualquier mal que se tenga. Es casi similar al paréntesis para las preocupaciones que consigo generar con el deporte, pero con la diferencia de que es una actividad lenta, relajada y con un resultado mucho más inmediato y tangible.

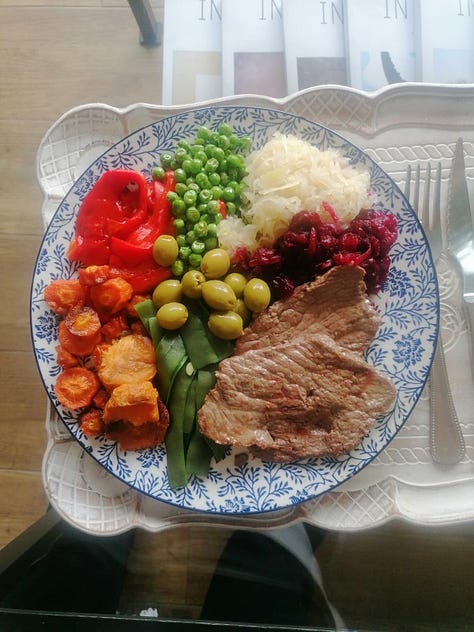

Hay algo que adoro y que me resulta restaurativo del proceso de parar el mundo para preparar algo que solo tiene por objetivo cubrir necesidades tan nobles como alimentarse y deleitarse, disfrutar. Por supuesto, en el día a día, el vuelta y vuelta rapidito, los salteados exprés y las remesas de bandejas repletas de verduras para meter al horno, también están fenomenal, pero no es de lo que hablamos aquí.

Tuve un medio novio hace tiempo, que se reía cuando nos sentábamos a la mesa y me decía “¿Eres consciente de que cada vez que vas a comer bailas? haces un bailecito con los hombros y las caderas en la silla de lo feliz que te hace!”. Es cierto, y es en parte por celebrar la comida y en parte por la pausa que genera.

Para cocinar, hay que parar. Es honrar lo lento y saberse afortunado de tener el tiempo para hacerlo. De la cocina me gusta la manufactura, el cariño que la vuelve vehículo para poder aportar algo constructivo en las situaciones más inverosímiles. El caldito de mamá cuando hay gripe, la tarta que le llevas a una amiga en los momentos buenos y en los no tan buenos, el recetón de pasta o carne para convidar a los amigos y poner la mesa porque sí, o el plato de canapés birlados y café recién hecho que me guardan en el office cada vez que tengo un evento muy largo y saco un rato para esconderme en la cocina y comer algo sentada sobre las mesas de preparación.

Cocinar sin tiempo es sinónimo de compromiso malo y tedio. Por eso odio y reniego cuando alguien deposita en mi la responsabilidad de cocinar para todos. No. Cuando somos varios o muchos, la cocina es un trabajo en equipo. Si no, en lugar de ritual y oportunidad de pausa, se vuelve castigo.

Detener el tiempo para invertirlo en cocinar, es lujo supremo y conjuro para la calma. Cocinando se para el tiempo y a la vez se recupera, porque hay algo de magia en cocinar recetas que una vez te compartieron otras personas. En cada receta, siempre hay un trocito de ellas y del momento que compartiste cuando te la regalaron. Entramos aquí en terreno sacro. Compartir y que te compartan recetas es compartir tesoros. Sabe quien cocina que ésta es alquimia. El proceso de perfeccionar una receta, es querer crear algo enfocado al disfrute, reclamando e invirtiendo el tiempo necesario para conseguirlo. Coger el resultado de eso y regalarlo a otra persona, porque si, para que también disfrute, quitándole de en medio la inversión de tiempo, es amor del bueno: “Toma, he hecho esto y te lo doy para que te cuides y disfrutes siempre”.

Que la cocina sea algo que en mi familia es tradición, me enraíza. Hay recetas que son mamá, otras son mis abuelas, mis tías, tengo algunas pocas que son de amigos (chicos) y otras pocas han convertido a gente más lejana en familia, por haberme regalado sus recetas.

Después de haber acabado esa tarta de queso, de esos 50 minutos que han dado lugar al plato central del desayuno de mañana, me invade una profunda sensación de salud para mi cuerpo, mi mente y mi alma. Para mi cuerpo porque, a más cocino, más control puedo tener sobre la calidad del producto que como y su sentido nutricional. Salud mental porque requiere de un esfuerzo y un proceso orquestrado, que te cansa de forma sana y del que se obtiene una satisfacción de tarea cumplida, recogiendo su fruto de forma casi inmediata, a lo sumo un par de horas. Salud para mi alma por permitirme dedicar ese par de horas a parar y centrarme en un pasatiempo tan lleno de sentido mientras me evado del mundo.

No hablo de ornamento, a mi me gustan los garbanzos de mi madre, el truco de la abuela. Me agobia el plato pequeño de nombre largo y deconstrucción imposible. Hablo de pausa y simplicidad, no de exceso y complicaciones.

Reconciliarse con la comida y la cocina, es de los mejores regalos que podemos hacernos. Aparta las pantallas, (des)conecta un rato entre fogones, aleja el azúcar y luego siéntate y disfruta. Si es solo, para pensar. Si es con alguien para disfrutar y adentrarte en esas conversaciones que solo tienen lugar en una mesa llena de tiempo, pausa y mucho amor.

Gracias por el ratito.

Puede que te sea de tu interés el libro de León Kass "El alma hambrienta. La comida y el perfeccionamiento de nuestra naturaleza" 😉.

Que bonito!! Me encanta cocinar y un día me di cuenta de que puedo recordar a cada una de las personas más importantes de mi vida por alguna receta que me han dejado.